Magmatite und Sedimente des Oberdevons bis Unterkarbons

Bildung magmatischer Gesteine und synorogener Sedimente

Im Oberdevon begann eine neue Entwicklungsetappe der Gesteinsbildung mit einem markanten magmatischen Ereignis, mit welchem auch eine Differenzierung des Sedimentationsraumes einherging. Ausführliche Zusammenstellungen dieser geologischen Entwicklung kann man in Linnemann et al. (2003), Pälchen und Walter (2008) und Heuse et al. (2010) nachlesen.

Oberdevon

Im Oberdevon endete die monotone marine Schelfentwicklung in Sachsen. Tektonische und vulkanische Prozesse führten zur Bildung von sedimentär-vulkanischen Gesteinsvergesellschaftungen, wobei sich die Gesteine lateral und vertikal verzahnen.

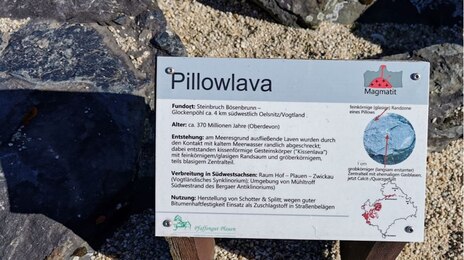

Im Vogtland und in Ostthüringen bildeten sich vor ca. 375 Millionen Jahren Kissenbasalte (Linnemann et al. 1999) mit einer Mächtigkeit bis zu 400 Metern, wie sie im Meer beim Kontakt von Lava mit Wasser entstehen. Die Kissenstruktur der Basalte ist deshalb ein sicheres Indiz dafür, dass es sich um submarinen Vulkanismus handelte, wie man ihn heute von den Mittelozeanischen Rücken kennt. Die Gesteine sind durch eine grünlich-graue Farbe gekennzeichnet und werden in der älteren geologischen Literatur als Diabase bezeichnet. Sie entstanden bei einer geringfügigen Metamorphose, welche auf den Kontakt des heißen Gesteins mit Meerwasser zurückzuführen ist.

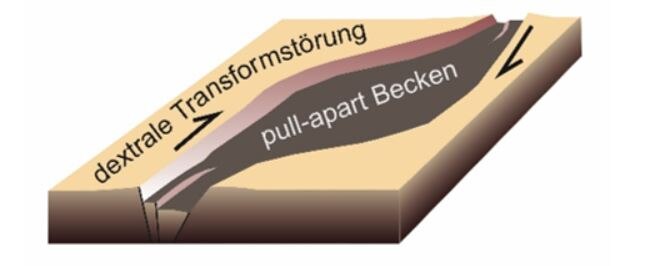

Die geochemischen Eigenschaften der oberdevonischen Basalte aus dem Vogtland zeigen aber, dass sich die Entstehungsbedingungen der Vulkanite von denen heutiger Mittelozeanischer Basalte unterschieden. So begann die magmatische Aktivität mit sauren Gesteinen wie den Rhyolith-Tuffen von Kröstau und Weischlitz (Huebscher 1995). Solch eine Vergesellschaftung magmatischer Gesteine wird als bimodaler Vulkanismus bezeichnet und ist typisch für kontinentale Riftzonen. Die geochemische Signatur der Basalte bestätigt, dass es sich um kontinentale Gesteine handelt (Linnemann et al. 2004). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der bisher eintönige überflutete Schelf von Gondwana tektonischen Spannungen ausgesetzt war, die zur Riftbildung führten. Die Folge waren der submarine Magmatismus und die Unterteilung des Sedimentationsraums in Becken und Schwellen.

An den untermeerischen Vulkanbauten und an den Schwellen entstanden Korallenriffe, z. B. westlich von Plauen. Diese Kalke, die Vulkanbauten und die Schwellen lieferten Material für sedimentäre Ablagerungen in marinen Becken, z. B. für Basalt-Brekzien, Konglomerate, Grauwacken-Schiefer-Wechsellagerungen und Knotenkalkschiefer.

Besonders bemerkenswert sind zwei weniger als 1 Meter mächtige Wechsellagerungen von Kalkstein mit Schwarzschiefer, der untere und obere Kellwasserkalk mit Kellwasserhorizont. Damit endet die Entwicklung der Korallenriffe. Die Schwarzschiefer zeigen euxinische, sauerstoffarme Verhältnisse im Wasser an. Die Kellwasserhorizonte markieren ein weltweit nachweisbares Ereignis, bei dem wahrscheinlich 50-75% aller Arten ausstarben, vor allem die Bewohner flacher tropischer Meere. Über die Ursache dafür wird noch immer spekuliert.

Darüber setzt sich die devonische Sedimentation mit Knotenkalken und Knotenkalkschiefern fort.

An der Grenze von Devon und Karbon tritt eine Lücke in der Sedimentation auf, wie das Fehlen von Fossilien, welche in anderen Regionen Europas vorkommen, belegt.

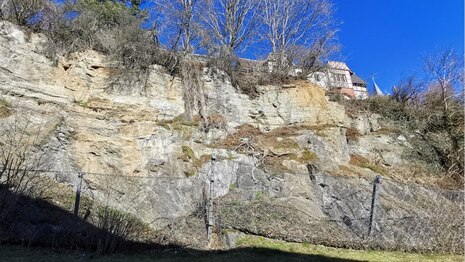

Im deutsch-tschechischen Grenzgebiet zwischen Bischofswerda – Bautzen – Rumburk (CZ) – Sebnitz. sind mehr als 1000 kleinräumige, gang- bis stockförmige Gabbro- und Dolerit-Intrusionen verbreitet (u.a. Peschel et al., 1973; Löffler, 1974; Kramer et al., 1977; Kramer, 1998; Kindermann et al., 2003; Kramer und Andrehs, 2011; Járóka et al. 2023). Die mafischen Intrusionen wurden erstmalig bei der geologischen Landesaufnahme in den 1890er Jahren durch Klemm (1890), Harzard (1893) und Beck (1895) kartiert. Sie sind in zahlreichen aufgelassenen, aber auch aktiven Steinbrüchen in der südlichen Oberlausitz aufgeschlossen. Seit dem 19. Jahrhundert werden sie aufgrund ihrer ausgezeichneten petrographischen Eigenschaften für die Produktion von Naturwerksteinen und aktuell auch zur Herstellung von Schotter- und Splitt gewonnen.

Die Gabbro-Intrusionen durchschlagen die cadomischen Zweiglimmer- und Biotit-Granodiorite des Lausitzer Granitoid-Komplexes, der den südöstlichen Teil des Lausitzer Blocks darstellt. Entsprechend radiometrischer Altersdatierungen sind die Gabbros im Mittel- bis Oberdevon vor ca. 390 bis 370 Millionen Jahren entlang von tiefreichenden Störungssystemen intrudiert (Kindermann et al., 2003; Járóka et al., 2023). Die Intrusionen streichen vorzugsweise Nordwest–Südost bis West–Ost und fallen meist steil nach Südwesten bzw. Süden ein. Gangförmige Intrusionen, sogenannte Dykes, weisen streichende Erstreckungen von bis zu 3 Kilometern und Mächtigkeiten von bis zu 60 Metern auf. Die seltener auftretenden, eher oval-geformten stock-förmigen Intrusionen sind durch eine streichende Erstreckungen von bis zu 400 Metern und Mächtigkeiten von bis zu 100 Metern gekennzeichnet.

Die Gabbro-Intrusionen werden von geringmächtigen (< 5 Meter) Dolerit-Dykes begleitet, die in früheren Studien als subalkalische Gangbasalte bezeichnet wurden, da sie sich petrographisch und geochemisch von den größeren Gabbro-Intrusionen unterscheiden (Kramer 1998; Kramer und Andrehs, 2011). Die überwiegend feinkörnigen Dolerit-Dykes weisen ebenfalls ein W-E-Streichen auf und durchschlagen lokal die Gabbro-Intrusionen bzw. treten parallel zu den Kontakten der Gabbro-Intrusionen in den Granodioriten auf.

Petrographisch und geochemisch betrachtet setzten sich die einzelnen Gabbro-Intrusionen aus verschiedenenGesteinstypen zusammen. Entsprechend einer neuen Studie von Járóka et al. (2023) können mindestens zwei Hauptgruppen unterschieden werden:

- Die erste Gruppe umfasst Olivin-Gabbronorite, Olivin-Gabbros, Gabbronorite, Gabbros sowie Diorite, die sich durch geringe Gehalte an primären braunen Hornblenden und Biotit auszeichnen, und wahrscheinlich aus tholeiitischen basaltischen Magmen gebildet wurden.

- Die zweite Gruppe weist erhöhte Gehalte an Titan-reicher brauner Hornblende und Biotit auf und umfasst Olivin-Hornblende-Gabbros sowie Hornblende-Gabbros, die aus gegenüber der ersten Gruppe an Alkalien, Titan, Phosphor, Zirkonium und leichten Seltenen Erden angereicherten alkalinen basaltischen Magmen kristallisierten.

Es ist davon auszugehen, dass beide Gruppen eigenständige magmatische Serien bilden, deren primäre Magmen zum Teil aus dem lithosphärischen, aber auch zum Teil aus dem asthenosphärischen Erdmantel stammten. Die als subalkalische Gangbasalte bezeichneten Dolerit-Dykes stimmen hinsichtlich ihrer mineralogischen und geochemischen Zusammensetzung größtenteils mit den Hornblende-reichen Gabbros der zweiten Gruppe überein. Der genetische Zusammenhang zwischen den Gabbro-Intrusionen und den Dolerit-Dykes, sowie die genaue tektonische Konstellation im Mittel- bis Oberdevon ist bis jetzt noch nicht umfassend verstanden. Die Entstehung der Gesteine fiel in die Frühphase der variszischen Gebirgsbildung, die sowohl Subduktionszonen-gebundenen als auch Intraplatten-Magmatismus umfasste.

Von besonderem wirtschaftlichen Interesse sind magmatische Sulfiderzanreicherungen, die mit den Gabbro-Intrusionen assoziiert sind. Sie zeichnen sich durch erhöhte Gehalte an Nickel, Kupfer, Kobalt, Platingruppenelementen (PGE) und Gold aus. In mehr als 15 verschiedenen Intrusionen konnten bisher Anreicherungen magmatischer Sulfide nachgewiesen werden. Sie treten in Form von disseminierten, netz-texturierten oder massiven Sulfiderzen in den Olivin-Gabbronoriten und Olivin-Hornblende-Gabbros am Kontakt zum granodioritischen Nebengestein auf (Nöldeke et al., 1988; Kindermann et al., 2003; Sandmann und Gutzmer, 2015; Járóka et al. 2019, 2021). Die Sulfidmineralisationen setzen sich hauptsächlich aus Pyrrhotin, Pentlandit und Chalkopyrit zusammen, wobei Pentlandit lokal durch Violarit verdrängt werden kann. Die Sulfidmineralparagenese wird häufig von Magnetit und Ilmenit begleitet. Platingruppenminerale kommen akzessorisch vor und weisen i.d.R. Korngrößen < 25 µm auf. Dabei dominieren Palladium-Bismut-Tellur-Verbindungen, insbesondere Palladium- und Bismut-führender Melonit. Untergeordnet treten auch Merenskyit, Froodit, Michenerit, Testibiopalladit und Sperrylit auf.

Die Entstehung der Sulfiderze lässt sich wahrscheinlich auf die Interaktion der basaltischen Magmen mit dem granodioritischen Nebengestein zurückführen. Der Granodiorit wurde dabei von der basaltischen Schmelze im Kontaktbereich assimiliert. In den basaltischen Magmen kam es dadurch zur Zufuhr von SiO2, Al2O3 und H2O und geringer Mengen von Schwefel, was zu lokalen Entmischungen von Sulfidschmelzen führte (Jároka et al., 2019, 2021). Aus diesen Sulfidschmelzen kristallisierten bei abnehmenden Temperaturen die für magmatische Sulfiderze typische Paragenese Pyrrhotin-Pentlandit-Chalkopyrit sowie die akzessorischen PGE-haltigen Minerale. Massive Sulfiderze sind auf großvolumige Sulfidschmelzanreicherungen zurückzuführen, die sich häufig im Kontaktbereich zwischen den Gabbro-Intrusionen und dem granodioritischen Nebengestein konzentrieren. Die Akkumulation der Sulfidschmelzen fand wahrscheinlich vor allem im Bereich von strukturell-kontrollierten Geometriewechseln (z.B. Einengungen, Aufweitungen, Richtungswechseln) der gang- und stockförmigen Intrusionskörper statt (Járóka et al., 2021). Die gebildeten Sulfidschmelzen wurden teilweise durch nachfolgende Magmenschübe im Kristallbrei mitgerissen, sodass die ehemaligen

Die bisher größte bekannte Sulfiderz-Anreicherung nahe der Ortschaft Sohland an der Spree wurde Anfang des 20. Jahrhunderts untertägig gewonnen. Die abgebauten Erze wiesen durchschnittliche Gehalte von ca. 2 bis 4 Masse% Nickel und ca. 1 bis 2 Masse% Kupfer auf (Beck, 1903; Leh, 1980). Sie sind mit einer ca. 1,5 km langen und ca. 10 m mächtigen gangförmigen Intrusion bestehend aus Olivin-Hornblende-Gabbro und Hornblende-Gabbro assoziiert, die sich zwischen Sohland an der Spree und dem tschechischen Rožany erstreckt (Járóka et al., 2021).

In den 1980er Jahren wurden seitens des Zentralen Geologischen Instituts der ehemaligen DDR verschiedene mineralogische, geochemische und geophysikalische Erkundungskampagnen in Lausitz durchgeführt. Die Erkundung der Sulfidanreicherungen der Angstberg-Intrusion (Steinbruch Grenzland 1, Hohwald) und der Dahrner Berg-Intrusion (ca. 3 km südwestlich von Wilthen) standen dabei im Fokus. Aktuell finden in der südlichen Oberlausitz in zwei Lizenzgebieten erneut Explorationsarbeiten auf die mit den Gabbro-Intrusionen assoziierten Nickel-Kupfer-Platingruppenelement-führenden Sulfidanreicherungen statt.

Unterkarbon der Kulmfazies

Im Unterkarbon wurden in der Vogtländischen Schuppenzone, in der Mittelsächsischen Zone bei Hainichen, in Doberlug-Torgau-Delitzsch-Zone und im Görlitzer Schiefergebirge synorogene (während der Gebirgsbildung entstandene) Sedimente der sogenannten Kulm-Fazies abgelagert. Darunter versteht man typische Grauwacken-Tonschiefer-Sandstein-Wechsellagerungen, die aus Turbiditen, also Trübeströmen, abgesetzt werden. Die Trübeströme entstehen durch lawinenartige untermeerische Rutschungen, welche durch tektonische Aktivität und die damit verbundenen Erdbeben ausgelöst werden.

Die synorogenen Sedimente bildeten sich während der variszischen Gebirgsbildung (Orogenese). In Westsachsen treten Grauwacken, Kalkgrauwacken und sandig gebänderte Schluffschiefer auf. Die sedimentären Abfolgen erreichen eine Mächtigkeit von 600-700 Metern, die lokal stark schwankt. Die Gesteine wurden von den kartierenden Geologen der Mehltheuer- und Elsterberg-Gruppe zugeordnet. Hahn et al. (2005) konnten jedoch zeigen, dass beide Gruppen zeitgleich abgelagerte Gesteine enthalten, welche als tektonische Decken übereinander gestapelt wurden. Auch das ist ein Indiz für die tektonische Aktivität im Unterkarbon. Hahn et al. (2010) schätzen das Alter der synorogenen Sedimente auf 360-330 Millionen Jahre, wobei eine genaue Datierung aufgrund der Fossilarmut der Ablagerungen nicht möglich ist.

In den Sedimentationsbecken bei Hainichen, im Elbtal- und Görlitzer Schiefergebirge kommen ebenfalls unterkarbonischen Sedimente vor. Sie haben verschiedene lokale Namen erhalten. So tritt z. B. im Elbtalschiefergebirge das charakteristische Kieselschiefer-Hornstein-Konglomerat auf, welches Basalt-, Kieselschiefer- und Grauwackengerölle enthält. Auch dieses Gestein ist ein typischer Turbidit.

In die synorogenen Sedimente sind an verschiedenen Orten exotische Gesteine, sogenannte Olistolithe eingeschaltet. Darunter versteht man Blöcke oder Bruchstücke von Fremdgestein, welche unklassiert und unsortiert in den Turbiditen auftauchen. Südlich von Plauen besteht das Unterkarbon z. B. aus einem bituminösen Kalkstein, dem Kohlenkalk. Da dieser Kalkstein Fossilien enthält, ist eine Alterseinstufung ins Unterkarbon möglich (Müller 1952). Da sich die Fazies dieser Gesteine sehr stark von jener der Kulmsedimente unterscheidet, müssen sie sich in einem anderen Sedimentationsmilieu gebildet haben, das dem bayrischen Unterkarbon ähnelt. Solche Bildungen werden als bayrische Fazies bezeichnet. Nach Linnemann et al. (2004) handelt es sich bei den sächsischen Kohlekalkvorkommen um große Gesteinsfragmente, welche in einem Trübestrom bewegt und aus ihrem ursprünglichen Sedimentationsraum umgelagert wurden.

Oberdevonische und unterkarbonische Gesteine der Vogtländischen Schuppenzone

Interpretation der geologischen Entwicklung in Oberdevon und Unterkarbon

Als Ursache für die oberdevonisch-unterkarbonische vulkano-sedimentäre Entwicklung gilt der Beginn der Subduktion kontinentaler Lithosphäre von Gondwana, auf dessen Schelf der sächsische Ablagerungsraum lag (Hahn et al. 2010). Dieses Ereignis markiert auch den Beginn der variszischen Gebirgsbildung mit der Krustenverdickung im Erzgebirge und Granulit-Massiv. Die unterkarbonen synorogenen Sedimente bildeten sich bereits während dieses tektonischen Ereignisses. Sie sind die jüngsten Einheiten des paläozoischen Schelfs in Sachsen. Durch die Sedimentschüttungen wurde das marine Becken vollständig aufgefüllt. Die Sedimentation ging in ein terrestrisches Milieu über.

Transformstörungen

Gesteine des Oberdevons und Unterkarbons erleben

Quellenangaben

Beck, R. (1895): Geologische Specialkarte des Königreich Sachsen, Section Sebnitz-Kirnitzschthal, Blatt Nr. 85.

Beck, R. (1903): Die Nickelerzlagerstätte von Sohland a. d. Spr. und ihre Gesteine. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 55, 296–330.

Hahn, T., Wucher, K., Heuse, t., Melzer, P. (2005): Neudefinition lithostratigraphischer Einheiten im Unterkarbon (Kulm) des Thüringisch-Fränkisch-Vogtländischen Schiefergebirges. Geowiss. Mitt. Thür. 12, 19-49.

Hahn, T., Kroner, U., Melzer, P. (2010): Early Carboniferous synorogenic sedimentation in the Saxo-Thuringian Basin and the adjacent Allochthonous Domain. In: Linnemann, U., Romer, R.L. (Eds.). Pre-Mesozoic Geology of Saxo-Thuringia – From Cadomian Active Margin to the Variscan Orogen. Schweitzerbart Stuttgart, 171-192.

Hazard, J. (1893): Geologische Specialkarte des Königreich Sachsen, Section Löbau-Reichenbach, Blatt Nr. 56.

Heuse, T., Blumenstengel, H., Elicki, O., Geyer, G., Hansch, W., Maletz, J., Sarmiento, G.N., Weyer, D. (2010): Biostratigraphy – The faunal province of the southern margin of the Rheic Ocean. In Linnemann, U., Romer, R. (Eds.) Pre-Mesozoic Geology of Saxo-Thuringia – From Cadomian Active Margin to the Variscan Orogen, Schweizerbart Stuttgart, 99-170.

Huebscher, H.-D. (1995): Geologische Karte von Sachsen 1 : 25.000, Blatt 1406-31 Plauen-W, sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Bereich Boden und Geologie, Freiberg

Járóka, T., Seifert, T. Pfänder, J.A., Staude, S., Seibel, H.V.L., Krause, J., Bauer, M.E. (2019): Geology, sulfide mineralogy and petrogenesis of the Angstberg Ni-Cu-(PGE) sulfide mineralization (Lausitz Block, Bohemian Massif, Germany): A potential Ni-Cu exploration target in Central Europe? Ore Geology Reviews 110, 102924.

Járóka, T., Staude, S., Seifert, T., Pfänder, J.A., Bauer, M.E., Krause, J., Schulz, B. (2021): Mineralogical and geochemical constraints on the origin of the Sohland-Rožany Ni-Cu-(PGE) sulfide mineralization (Lausitz Block, Bohemian Massif, Germany/Czech Republic). Ore Geology Reviews 133, 104055.

Járóka, T., Pfänder, J.A., Seifert, T., Hauff, F., Sperner, B., Staude, S., Stephan, T., Schulz, B. (2023): Age, petrogenesis and exploration potential of Ni-Cu-(PGE) sulfide-bearing gabbroic intrusions from the Lausitz Block (Bohemian Massif, Germany/Czech Republic). Lithos 444–445, 107090.

Kindermann, A., Fiedler, F., Seifert, T., Uhlig, S. (2003): Platinmetall-Führung der Ni-Cu-Sulfidmineralisationen im Bereich der Lausitzer Antiklinalzone. Zeitschrift für Angewandte Geologie 49 (2), 43–47.

Klemm, G. (1890): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen, Section Neustadt-Hohwald, Blatt 69.

Kramer, W. (1998): Mafische Kleinintrusionen im Grundgebirge Sachsens - Größere Konsequenzen für Petrologie, Metallogenie und Tektonik. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften 26 (1-2), 171–182.

Kramer, W., Andrehs, G. (2011): Basische Gangintrusionen im Oberlausitzer Bergland, Ostsachsen. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 19, 21–46.

Kramer, W., Müller, B., Peschel, A. (1977): Zur tektonischen und substantiellen Charakteristik der Basite des Lausitzer Antiklinoriums und deren Altersbeziehungen. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften 5, 95–100.

Linnemann, U., Gehmlich, M., Heuse, T., Schauer, M. (1999): Die Cadomiden und Varisziden im Thüringisch-Vogtländischen Schiefergebirge (Saxothuringisches Terran). Beiträge zur Geologie von Thüringen, 6, 7-39.

Linnemann, U., Elicki, O., Gaitzsch, B. (2003): Die Stratigraphie des Saxothuringikums. In Linnemann, U. (Ed.) Das Saxothuringikum – Abriss der präkambrischen und paläozoischen Geologie von Sachsen und Thüringen. Geologica Saxonica 48/49, 29-70.

Linnemann, U., McNaughton, N.J., Romer, R.L., Gehmlich, M., Drost, K., Tonk, c. (2004): West African Provenance for Saxo-Thuringia (Bohemian Massif)): Did Amorica ever leave pre-Pangean Gondwana? – U/Pb-Shrimp zircon evidence and the Nd-isotopic record. International Journal of Earth Sciences 93, 683-705.

Löffler, H.K. (1974): Die prätertiären basischen Magmatite im Kristallin der Lausitz und die Beziehung zu dessen Granitoiden. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften 2, 663–689.

Leh, M. (1980): Die Nickellagerstätte Sohland/Spree – Ein Beitrag zur Geschichte und Geologie der Erzlagerstätte. Sächsische Heimatblätter 4, 180–182.

Müller, K.J. (1952): Über den sogenannten Kohlenkalk in Ostthüringen und Franken und die Devon-Karbon-Grenze am Bergaer Sattel. Geologica 11, 65-70.

Nöldeke, W., Schust, F., Lächelt, A., Steinike, K., Grosche, G., Thomas, U., Pötzsch, B., Rentzsch, J., Berger, W., Röllig, G., Söllig, A., Kruse, B., Mettchen, H.-J. (1988): Einschätzung Rohstofführung Grundgebirgseinheiten Südteil DDR 1:100.000, Lausitzer Scholle - Elbezone (LEZ). Unpubl. report, Zentrales Geologisches Institut Berlin (DDR).

Pälchen, W., Walter, H. (Eds., 2008): Geologie von Sachsen I – Geologischer Bau und Entwicklungsgeschichte. Schweizerbart Stuttgart.

Peschel, A., Müller, B., Kramer, W. (1973): Die basischen Intrusivgesteine der Oberlausitz und ihre industrielle Nutzung. Freiberger Forschungshefte C 283, 153 pp.

Sandmann, D., Gutzmer, J. (2015): Nature and distribution of PGE mineralisation in gabbroic rocks of the Lusatian Block, Saxony, Germany. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 166, 35–53.