Das Gestein des Jahres ist Rhyolith

Der Rhyolith ist ein faszinierendes magmatisches Gestein aus der Gruppe der Vulkanite. Er entsteht, wenn saure Magmen an die Erdoberfläche aufsteigen und dort rasch abkühlen. Rhyolith zählt deshalb zu den silikatreichen Vulkaniten und bildet das vulkanische Äquivalent des in der Erdkruste kristallisierenden Granits. Der Begriff »»»Rhyolith« wurde 1860 von Ferdinand von Richthofen geprägt, er leitet sich aus den griechischen Wörtern ῥεῖν (rhêin) - »fließen« und λίθος (líthos) - »Stein« - ab. Historisch und im Alltagsgebrauch - auch der Natursteinindustrie – werden Rhyolithe mit sichtbaren Kristallen (Einsprenglinge) vielfach auch als Porphyr oder Quarzporphyr bezeichnet.

Petrographische Charakterisierung

Rhyolith ist ein kieselsäurereiches, effusives magmatisches Gestein mit SiO₂-Gehalten, die meist über 70 % liegen. Mineralogisch besteht er überwiegend aus Quarz, Alkalifeldspat und Plagioklas, begleitet von ferromagnesischen Silikaten wie Biotit und Pyroxen sowie akzessorischen Phasen wie Zirkon, Apatit oder Magnetit. Aufgrund der schnellen Abkühlung der Lava weist Rhyolith in der Regel eine feinkörnige bis glasige Grundmasse auf, häufig mit porphyrischem Gefüge und idiomorphen Feldspat- oder Quarzeinsprenglingen. Fließtexturen, Sphärolithbildung und Lithophysen sind regional verbreitet.

Genese und regionale Verbreitung

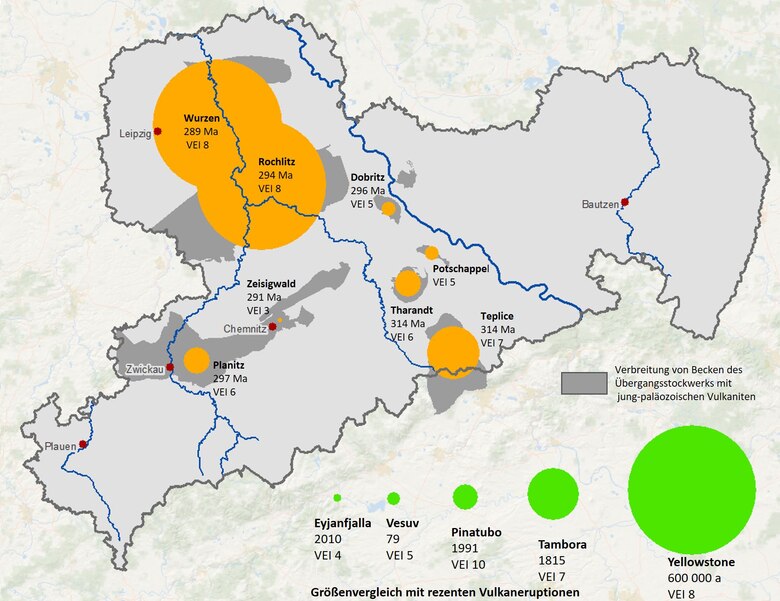

Sachsen besticht durch eine ausgesprochen spektakuläre Geologie. Rund 20 Prozent des sächsischen Untergrunds entstanden durch mächtige Vulkanzentren, die vor etwa 300 Millionen Jahren im Oberkarbon und im unteren Perm (Rotliegend) bildeten. Tektonische Kräfte zerrten an der Erdkruste und ebneten den Weg des Magmas an die Erdoberfläche – zahlreiche Supervulkanausbrüche prägten das Spätpaläozoikum Mitteleuropas. Zu den größten Vulkanzentren zählen der Athesina-Vulkankomplex in Südtirol und der Nordsächsische Vulkankomplex südöstlich von Leipzig. Diese Zentren entstanden durch gewaltige Eruptionsereignisse, deren heiße Glutwolken auf die Erde niederregneten und mächtige pyroklastische Ablagerungen formten. Die dabei entstandenen Ablagerungen, die sogenannten Ignimbrite, können Hunderte von Metern Mächtigkeit erreichen und sind heute meist als erosionsbedingte Reste einer einst viel massiveren Ablagerung zu sehen. In Sachsen finden sich solche Ignimbrit-Ablagerungen zum Beispiel in Rochlitz und Wurzen in Nordwestsachsen sowie im Altenberg-Teplice- und Tharandter Gebiet im Osterzgebirge. Deutlich kleinerer Ausbrüche finden sich im sächsischen Raum im Chemnitz-Becken mit dem Planitz-Ignimbrit und dem Zeisigwald-Tuff. Im Döhlenbecken tritt der Wachtelberg-Tuff auf. Diese Gesteine stehen oft räumlich und genetisch eng mit permischen Rotliegend-Sedimenten in Zusammenhang und gehören zu komplexen vulkanisch-sedimentären Sequenzen.

Stratigraphische Bedeutung

Rhyolithische Vulkanite dienen in Sachsen als wichtige Leithorizonte innerhalb permischer Abfolgen. Ihre radiometrische Datierung ermöglicht eine präzise zeitliche Einordnung vulkanischer Ereignisse und liefert wesentliche Informationen zur paläogeographischen Entwicklung der Region.

Rohstoffgeologische Aspekte

Aufgrund ihrer hohen Festigkeit und chemischen Beständigkeit werden sächsische Rhyolithe als Naturstein und als Rohstoff für den Verkehrs- und Tiefbau genutzt. Petrographische Eigenschaften wie Druckfestigkeit, Abriebresistenz und Frost-Tausalz-Beständigkeit sind hierbei von technischer Relevanz. Historisch hatten Rhyolithe regionale Bedeutung als Bau- und Werkstein. Der Rochlitzer Porphyrtuff, auch ein Rhyolith wurde aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften auch überregional vermarktet. In Königsberg, dem heutigen Kaliningrad wurde im Jahr 1924 die Säulenhalle am Dom für das Grab des bekannten Philosophen der Aufklärung, Immanuel Kant aus sächsischem Rhyolith erbaut. Berlin, Prag, Magdeburg oder Hamburg sind einige weitere entfernte Orte, in denen sächsischer Rhyolith als Werkstein Verwendung fand. Seine weite Verbreitung verdankt das Gestein vor allem seiner günstigen Lage an der Mulde: Es konnte auch auf dem Schiff transportiert werden. Anders verhält es sich beim Zeisigwald-Tuff aus Chemnitz: Da es kein schiffbares Gewässer gab, verbreitete es sich nur in Chemnitz und Umgebung und findet sich dort als einzigartige Zierde an Gebäuden wieder.

Wissenschaftliche Relevanz

Die rhyolithischen Vulkanite Sachsens sind zentral für das Verständnis des permischen Vulkanismus und des spätpaläozoischen Magmatismus in Mitteleuropa. Sie geben entscheidende Hinweise darauf, wie Magmen entstehen und sich Krustenprozesse entwickeln haben, und wie sich die tektonischen Prozesse von der Variszischen Gebirgsbildung zu einem kontinentalen Rift wandelten.

Beispiele wie der Wurzener Ignimbrit aus Nordsachsen und der Planitz-Ignimbrit im Chemnitzer Becken liefern der Wissenschaft beeindruckende Einblicke in die Magmensysteme von Supervulkankomplexen. Dank ihrer einzigartigen Mineralogie und erhaltenen Glasfragmenten ermöglichen sie ein besseres Verständnis potenziell katastrophaler Eruptionsereignisse in Regionen in den heute Supervulkane schlummern.

Ein Rhyolith aus Sachsen ist Naturstein-Welterbe

Aufschlüsse, Steinbrüche und Geopfade machen das Gestein auch für Besucher erlebbar und tragen zur geologischen Bildung und zum Geotourismus in Sachsen bei. Damit ist er nicht nur ein faszinierendes Gestein, sondern auch ein wichtiges Naturerbe Sachsens. Der Rochlitzer Porphyrtuff, ein Rhyolith, wurde im November 2022 von der International Union of Geological Sciences (IUGS) als erstes Gestein Deutschlands zum Heritage Stone und damit zum Naturstein-Welterbe ernannt.

Taufe des Gesteins des Jahres 2026

Die Präsentation und Taufe des Gesteins des Jahres erfolgt in diesem Jahr am 20. September 2026 in Zusammenarbeit mit dem Geopark Sachsens Mitte am Porphyrfächer in Grund im Tharandter Wald. Diese und weitere Veranstaltungen zum Gestein des Jahres werden auf der Internetseite des BDG sowie dem Geopark Sachsens Mitte e.V. angekündigt.

Das Gestein des Jahres ist sächsisch!

Ein Gestein des Jahres, den Granit, gab es erstmals im Jahr 2007. Die Idee hatte der frühere Vizepräsident des damaligen Landesamtes für Umwelt und Geologie (LfUG), Dr. Werner Pälchen.

Über den BDG, den Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e. V.

Der BDG Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e. V. vertritt seit nahezu 40 Jahren die Interessen des Berufsstandes der deutschen Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler. Der BDG ist damit zentraler Ansprechpartner bei allen berufsständischen Belangen der verschiedenen Geo-Branchen, wie beispielsweise Umweltgeologie, Geotechnik, Rohstoffgeologie, Hydrogeologie, Schadstofferkundung, geophysikalische Erkundung, Geothermie, Wissenschaft oder Abfallwirtschaft. Derzeit hat der BDG 2.000 Mitglieder, darunter mehr als 140 Firmen und Unternehmen aus allen Bereichen der Geowissenschaften.