Oberflächennahe Geothermie

Erdwärme ist eine erneuerbare Energiequelle zum Heizen und Kühlen von Gebäuden.

Sie ist:

- überall und zu jeder Jahreszeit und Tageszeit verfügbar

- wetterunabhängig nutzbar

- umweltfreundlich

- CO2-sparend

- regenerativ

- mit geringen Betriebskosten zu verwenden

Um Erdwärme zu erhalten, benötigt man z.B. Brunnen, Erdkollektoren oder Bohrungen mit Erdwärmesonden. Erdwärmesonden bestehen aus Polyethylen-Rohren und sind meist 40 bis 150 m tief. In der Erdwärmesonde zirkuliert eine Flüssigkeit mit Frostschutzmittel, welche die Wärme aus dem Untergrund aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert.

In Tiefen von 20 m herrscht eine Temperatur von ca. 10 °C. Mit zunehmender Tiefe steigt sie um ca. 3 °C pro 100 m.

Das in der Wärmepumpe zirkulierende Kältemittel wird durch die Erdwärme zum Verdampfen gebracht und im Kompressor verdichtet, wodurch es heißer wird. Im Verflüssiger wird der heiße Dampf kondensiert und gibt seine Wärme an den Heizkreislauf des Gebäudes ab. Das Kältemittel zirkuliert im Kreislauf von neuem.

Effiziente Wärmepumpen haben eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 4,0 bis 5,0. Sie führen etwa viermal mehr Umweltwärme in das Haus ab, als sie an Strom verbrauchen.

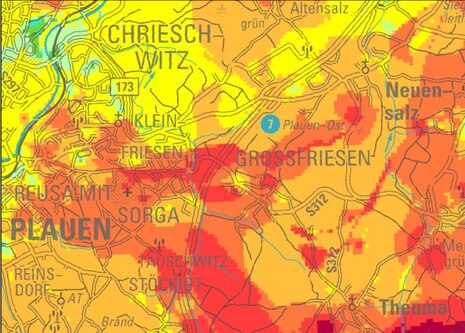

Erdwärme ist überall verfügbar. Je nach Beschaffenheit des geologischen Untergrundes ist das Potential ist jedoch von Ort zu Ort verschieden groß. Dieses Potential wird im Geothermieatlas dargestellt. Die Karten des Geothermieatlases zeigen die oberflächennahen geothermischen Entzugsleistungen in W/m. Sie stellen Übersichtskarten dar, aus denen abgelesen werden kann, wie gut ein Standort auf Grund seiner Geologie zur Nutzung oberflächennaher Erdwärme geeignet ist.

Bei der Planung sowie beim Bau von Erdwärmeanlagen sind rechtliche Vorgaben und Qualitätssicherung von großer Bedeutung. Dabei müssen verschiedene Aspekte bei der Planung und Errichtung beachtet werden. Die Anforderungen an eine fachgerechte Bauausführung sind in den folgenden Informationsbroschüren enthalten.

Diese richten sich an interessierte Bauherren, sowie an Planer, Bohrfirmen, Anlagenbauer und Behörden.

Die gebündelte Anzeige einer Erdwärmebohrung kann digital über das elektronische Bohranzeige Sachsen Elba.Sax erfolgen.

Erdwärme ist in Sachsen eine umweltfreundliche Variante Gebäude zu beheizen, zu kühlen und mit Warmwasser zu versorgen.

Aktuell (Stand 12/2024) werden in Sachsen mittels oberflächennaher Geothermie bereits rund 20.128 Erdwärmeanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von ca. 244 MWth betrieben. Damit werden einzelne Gebäude, Wohnanlagen, KiTas, Bürokomplexe und gewerbliche Flächen beheizt sowie mit Warmwasser und auch mit Kühlung versorgt.

Zu den häufigsten Nutzungsformen gehören Erdwärmesondenanlagen, gefolgt von kollektor- und brunnenbetriebenen Erdwärmeanlagen.