Das Görlitzer Schiefergebirge

Verschuppte, metamorph überprägte paläozoische Sedimente im Vorland des Lausitzer Blocks

Die Aufschlusssituation

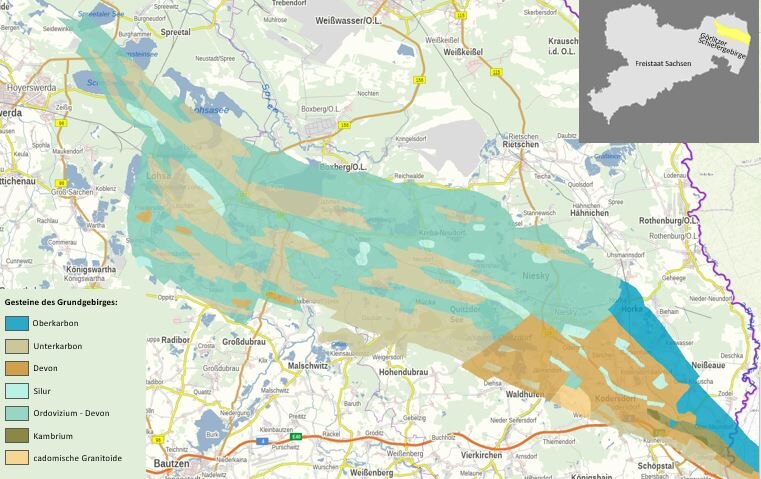

Das Görlitzer Schiefergebirge illustriert ein Problem, welches Geologen in Mitteleuropa häufig haben: Die Gesteine dieser Grundgebirgseinheit sind von einer Schicht aus Deckgebirgssedimenten überlagert, welche im Norden eine Mächtigkeit von 150-160 Metern erreicht. Das heißt, sie sind fast nirgends direkt zugänglich. Einige wenige und kleine Aufschlüsse des Görlitzer Schiefergebirges liegen am Südrand. Auch Blockschutt aus Grundgebirgsgestein konnte bei Kartierungen in Bereichen mit geringmächtiger Überdeckung gefunden werden, z.B. in der Hohen Dubrau.

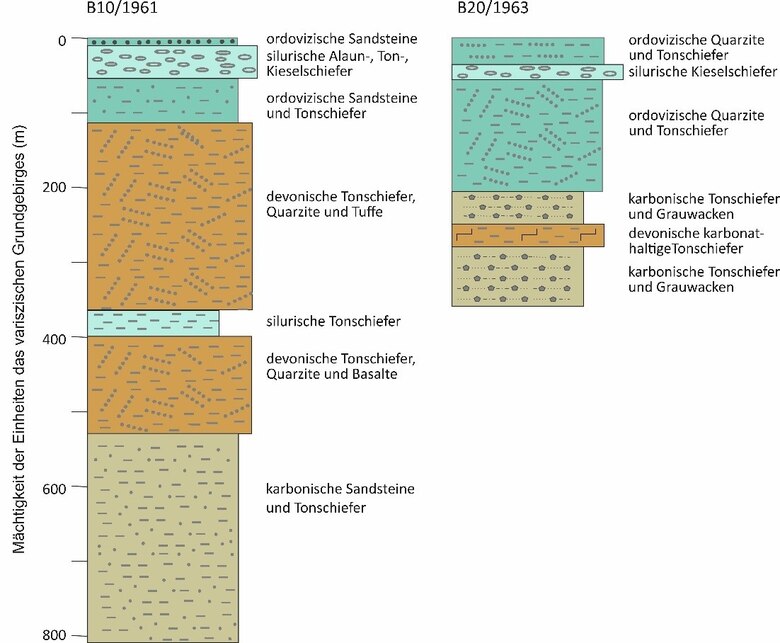

Darüber hinaus kann man nur durch Bohrungen Informationen über das Grundgebirge erlagen, die jedoch nur punktuell sind. Es ist nicht klar, ob erbohrte Bereiche mit gleichen Gesteinen zusammenhängen. Das führt zu einer verwirrenden Vielfalt an Lokalnamen in der geologischen Literatur. Der geologische Bau zwischen den Bohrlöchern ist unbekannt. Eine sichere und detaillierte Rekonstruktion der Struktur und der geologischen Entwicklung des Görlitzer Schiefergebirges ist darum nicht möglich. Im Kartierungsbohrprogramm Nordrand Sächsische Lausitz, welches in den 1960iger Jahren durchgeführt wurde, hat man die angetroffenen Gesteine lithologisch beschrieben und biostratigraphisch eingeordnet (Brause 1967, 1969). Die im Folgenden vorgestellten Kenntnisse beruhen im Wesentlichen auf diesem Untersuchungsprogramm.

Gesteine im Görlitzer Schiefergebirge

Der Lausitzer Block endet an der NNW-SSE-streichenden und ca. 70 ° nach N einfallenden Innerlausitzer Störung im Bereich Königswartha - Hohendubrau - Görlitz. Hier findet ein Gesteinswechsel in grünschieferfaziell überprägte paläozoische Sedimente statt. Der genaue Verlauf der Grenze ist aufgrund der schlechten Aufschlusssituation nicht überall genau dokumentierbar. Die aus Bohrungen gewonnenen paläozoischen Sedimentgesteine des Görlitzer Schiefergebirges wurden umfangreich biostratigraphisch analysiert. Man hat durch Fossilgesellschaften fast allen Epochen von Kambrium bis Oberkarbon Gesteine zuordnen können. Diese liegen jedoch stark gestört und verschuppt vor (siehe Bohrprofile). Umfangreiche Sedimentabfolgen, wie sie aus dem Thüringer Schiefergebirge bekannt sind, fehlen hier. Häufige, kleinräumige Gesteinswechsel mit tektonischen Kontakten sind typisch.

Die ältesten Gesteine wurden nördlich von Görlitz bei Ludwigsdorf gefunden. Es handelt sich um eine Abfolge von Dolomit-Kalkstein- Ton/Siltstein, welche in mehreren Steinbrüchen abgebaut wurde (Elicki et al. 2008 für detailierte Beschreibung). Fossilfunde von Trilobiten, Schwämmen, Gastropoden und anderen erlauben eine Alterseinstufung ins Unterkambrium (Geyer und Elicki 1995). Elicki (1994) hat für diese Faunengesellschaft durch Vergleich mit Fossilvergesellschaftungen anderer Regionen eine Zugehörigkeit zum nördlichen Schelf von Gondwana festgestellt.

Die Vorkommen kambrischer Gesteine werden allseitig von Störungen begrenzt und von karbonischen Sedimentgesteinen umgeben.

Eine umfangreiche Beschreibung des Ordoviziums findet sich in Berger (2008). In der Nähe von Großradisch wurde im Berggebiet der Hohen Dubrau ordovizischer Quarzit gefunden, dessen Alterseinstufung durch Spurenfossilien und Brachiopoden erfolgte (Heuse und Puura 2000: Einstufung als Tremadocium, Unterordovizium). Diese Gesteine werden als Dubrauquarzit-Formation bezeichnet. Die Gesteinseinheit beginnt mit einem Basiskonglomerat (Abdelkader und Elicki 2018), welches von stark verfestigten Sandstein-Schichten (Quarzit) überlagert wird, an deren Basis jeweils grobsandige bis feinkiesige Lagen auftreten. Solche Gesteine lagern sich typischer Weise in küstennahen marinen Räumen ab.

Darüber lagert fein geschichteter Sandstein mit einer Kreuzschichtung, die für Sturm-dominierte Ablagerungsmilieus in Flachwasser typisch ist. Die Gesteinsabfolge weist deshalb auf einen Anstieg des Meeresspiegels innerhalb eines flachmarinen Ablagerungsraums hin.

In Bohrungen wurde eine Wechselfolge von dunkelgrauen Tonschiefern und graugrünen Schluffschiefern angetroffen (Klitten-Formation), welche von Brause (1969) durch Acritarchenfunde ins mittlere Ordovizium eingeordnet wurde.

Zusätzlich wurden Kalkstein, gebänderter Lederschiefer und Sandstein (Döbrasandstein bzw. Eichbergsandstein) mit zwischengelagerten Tonschiefern gefunden. Diese werden ins Oberordovizium gestellt (Göthel 2001).

Gesteine des Silurs sind am Eichberg bei Weißig und am Pansberg bei Horscha aufgeschlossen (Freyer et al. 2008). Eine Alterseinstufung dieser Kiesel- und Alaunschiefer erfolgte durch Graptolithen und Conodonten zur unteren Graptolithenschiefer-Formation (Brause 1969). Sie stellen eine typische marine Tiefwasserbildung dar. Das Gestein ist gut geschichtet, sehr feinblättrig geschiefert und von zahlreichen Quarzadern durchzogen. In den Bohrungen sind ebenfalls Abschnitte der unteren Graptolithenschiefer-Formation nachgewiesen, die Ockerkalk-Formation fehlt. Die obere Graptolithenschiefer-Formation umfasst neben Kiesel- und Alaunschiefern Tonschiefer mit sandigen Lagen und Grauwackenbänckchen. Sie entwickelte sich ohne Unterbrechung in das Unterdevon.

Im Kalksteinbruch Kunnersdorf stehen Gesteine des Devons an, wie Reichstein (1961) aus der Conodonten- und Foramniferenfauna ableitete. Weitere devonische Gesteine wurden in verschiedenen Bohrungen angetroffen (Berger et al. 2008).

Auch im Görlitzer Schiefergebirge sind der Diabasvulkanismus mit der zugehörigen Faziesdifferentiation typisch fürs Devon. Diabas- und Diabastuff-Komplexe sind mit Kalkstein assoziiert, für welche unterdevonische Alter nachgewiesen werden konnten (Brause 1969). Aufgrund dieser Nachbarschaftsverhältnisse interpretiert man ein Einsetzen des Diabasvulkanismus bereits im Unterdevon. Radiometrische Datierungen zur Bestätigung dieses Alters liegen nicht vor.

Außerhalb der Vulkanitfazies wurde eine Quarzit-Tonschiefer-Wechsellagerung erbohrt, in die konglomeratische Lagen eingeschaltet sind.

Das Mitteldevon umfasst Tonschiefer mit quarzitischen Zwischenlagen, welche in tonlagenhaltigen Quarzit übergehen. Diese Gesteine werden als grünflasriger Quarzit bezeichnet.

Das Oberdevon startet mit dem weit verbreiteten Mönau-Quarzit, einem groben geröllführenden Quarzit. In diesem wurden Pflanzenreste gefunden. Sowohl die Gerölle als auch die Pflanzenfossilien weisen auf eine ufernahe Bildung des Gesteins hin. Des Weiteren wurde oolithisches Eisenerz erbohrt, dessen Bildungsmilieu in marinen Schwellenbereichen gelegen hat. Eine Abfolge aus Hornstein, also einem fast vollständig aus SiO2 bestehendem Gestein, und Rotschiefern bildet die landferne Fazies im Oberdevon. Tufflagen, die in diese Gesteine eingeschaltet sind, belegen einen basischen Vulkanismus im Oberdevon. Als jüngste Bildungen des Oberdevons wurden der Caminaberg-Quarzit, ein fast ausschließlich aus Quarz bestehender gleichkörniger Quarzit, sowie eine Tonschiefer-Quarzit-Wechsellagerung identifiziert.

Im Unterkarbon wurden vor allem synorogene Sedimente abgelagert (Gaitzsch et al. 2008), also sedimentäre Bildungen, die tektonische Aktivität anzeigen. Die typischsten Vertreter sind unregelmäßige Wechsellagerungen von Grauwacke, Tonschiefer und Sandstein in welche Konglomerat und Kalkstein eingeschaltet sind. Des Weiteren wurde ein Kieselschiefer-Hornstein-Konglomerat mit Einschaltungen von Grauwacke und Tonschiefer angetroffen. Konglomerat und Grauwacke bildeten sich aus Geröll- bzw. Trübeströmen in einem aktiven tektonischen Umfeld. In Phasen der tektonischen Ruhe kam es zur Ablagerung des Ton- und Kieselschiefers. Die Gerölle innerhalb dieser Gesteine umfassen Granodiorit des Lausitzer Blocks sowie Kiesel- und Alaunschiefer, Diabas und Quarzit aus den älteren paläozoischen Gesteinsabfolgen des Görlitzer Schiefergebirges. Außerdem gibt es noch Komponeten von metamorphen Gesteinen wie Gneis, Glimmerschiefer und Phyllit, deren Herkunftsgebiet nicht in der direkten Umgebung des heutigen Görlitzer Schiefergebirges nachweisbar ist.

Die unterkarbonischen Gesteine sind in 5 bis 35 Meter mächtigen Schuppen übereinandergestapelt. Sie werden von Schuppen älterer paläozoischer Sedimentgesteine durchsetzt.

Auch Gesteine des Oberkarbons wurden erbohrt (Wolf et al. 2008). Dabei handelt es sich um eine vulkanische Abfolge von Tuff und Pyroklastit. Solche vulkanischen Gesteine entstehen typischerweise zum Ende der Gebirgsbildung durch Wärmeausgleich in der verdickten Erdkruste. Sie sind auch aus der Teplice-Caldera und der Tharandt-Caldera bekannt und werden als post-deformative Bildungen interpretiert.

Im Görlitzer Schiefergebirge wurden diese Gesteine jedoch tektonisch beansprucht: In der Bohrung Ludwigsdorf 1/58 sind sie steil gestellt, verschuppt und wechseln sich mit Gesteinen des Kambriums ab. Dies deutet auf eine anhaltende tektonische Aktivität in der Region bis ins Oberkarbon hin.

Tektonische Interpretation

Aufgrund

- der Alterstellung und Faunengemeinschaften der Sedimente von Kambrium bis Karbon,

- der ähnlichen Gesteinsabfolge wie in den anderen Schiefergebirgen Sachsens und Thüringens,

- der metamorphen Überprägung der Gesteine,

- sowie der synorogenen Sedimentation im Unterkarbon

wird das Görlitzer Schiefergebirge als Gesteinskomplex interpretiert, der einen Teil des Schelfs von Gondwana repräsentiert und seine heutige Struktur im Wesentlichen bei der variszischen Gebirgsbildung erhielt. Während der NE-gerichteten Einengung lagen die Sedimente des Görlitzer Schiefergebirges im Vorland des Lausitzer Blocks.

Göthel (2001) interpretiert das Görlitzer Schiefergebirge als Akkretionskeil. Ein solcher entsteht durch Abschuppung mariner Sedimente bei Überschiebungsprozessen an einer konvergenten Plattengrenze. Diese Interpretation wird durch die NW-streichende Struktur der kartierten Gesteinsschuppen unterstützt. Sie legt eine langanhaltende Überschiebungstektonik von Schelfsedimenten bei der variszischen Gebirgsbildung nahe. Das Sedimentationsbecken zwischen dem Akkretionskeil und dem Schelfrand des Lausitzer Blockes wurde durch synorogene Sedimente gefüllt.

Die Vulkanite des Oberkarbons sind ebenfalls stark tektonisch beansprucht und mit verschiedenen älteren Gesteinen verschuppt. Göthel (2001) geht darum davon aus, dass im spät-variszischen bis post-variszischen Stadium tiefgreifende Transformstörungen aktiv waren, wodurch die steilstehende Lagerung des Oberkarbons in fiederartig angeordneten Schuppen entstand. Auch das Vorhandensein von Geröllen in den Sedimenten, deren Ausgangsgesteine nicht in der direkten Umgebung des heutigen Görlitzer Schiefergebirges vorkommen, unterstützt die Annahme, dass es großräumige tektonische Horizontalbewegungen gegeben hat.

Abdelkader O.A.F., Elicki O. (2018): Die ordovizischen Spurenfossilien der Lausitz (Sachsen) und ihre paläoökologische Interpretation. F. FH. C553, 113-174.

Berger H.-J. (2008): Ordovizium. . In: Pälchen, W., Walter, H. (Hrsg.). Geologie von Sachsen - Geologischer Bau und Entwicklungsgeschichte. Schweitzerbart Stuttgart, 91-101.

Berger H.-J., Brause H., Kurze M., Freyer G.(2008): Devon. . In: Pälchen, W., Walter, H. (Hrsg.). Geologie von Sachsen - Geologischer Bau und Entwicklungsgeschichte. Schweitzerbart Stuttgart, 116-135.

Brause H. (1969): Das verdeckte Altpaläozoikum der Lausitz und seine regionale Stellung. Abh. D. Ak. Kl. Bergbau, Hüttenwesen, Montangeologie 1, 1-143.

Elicki O. (1994): Lower Cambrian carbonates from eastern Germany. Palaeontology, stratigraphy and palaeogeography. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 191/1, 69-93.

Elicki O., Berger H.-J., Brause H., Leonhardt D. (2008): Kambrium. In: Pälchen, W., Walter, H. (Hrsg.). Geologie von Sachsen - Geologischer Bau und Entwicklungsgeschichte. Schweitzerbart Stuttgart, 56-79.

Escher D., Gerschel H., Geißler M., Hartmann A., Rascher J., Rascher M., Richter L., Wittwer s. (2020): Neukartierung der Lithofazies- /Horizontkarten Tertiär i. M. 1 : 50.000 für die sächsische Lausitz (LKT50 Lausitz). Schriftenreihe des LfULG.

Freyer G., Berger H.-J., Leonhardt D. (2008): Silur. In: Pälchen, W., Walter, H. (Hrsg.). Geologie von Sachsen - Geologischer Bau und Entwicklungsgeschichte. Schweitzerbart Stuttgart, 101-116.

Gaitzsch B., Berger H.-J., Brause H. (2008): Karbon – Flyschoides Unterkarbon. . In: Pälchen, W., Walter, H. (Hrsg.). Geologie von Sachsen - Geologischer Bau und Entwicklungsgeschichte. Schweitzerbart Stuttgart,144-161.

Geyer. G., Elicki O. (1995): The Lower Cambrian trilobites from the Görlitz Synclinorium (Germany) - review and new results. Paläont. Z. 69/1-2, 87-119.

Göthel M. (2001): Das autochthone und allochthone Paläozoikum des Görlitzer Schiefergebirges (Mitteleuropäische Varisziden, Deutschland). Z. geol. Wiss. 29, 1-2, 55-73.

Heuse T. Puura I. (2000): Biostratigraphical aspects of the Cadomian unconformity in Saxo-Thuringia. In: Lange J.-M., Linnemann U., Thalkeim K., Kunzmann L., Schneider J., Voigt T. (Hrsg.). An international symposium in honour of Hanns Bruno Geinitz, Abstracts and Excursion Guide. Schr. Staatl. Mus. Min. Geol. Dresden 11, 75-79.

Reichstein M. (1961): Oberdevon-Kalkstein am Geiersberg bei Kunnersdorf nordwestlich von Görlitz. Geologie 10, 246-247.

Wolf P., Hoth K., Kampe A., Rössler R., Schneider J.W. (2008): Karbon – Oberkarbon. . In: Pälchen, W., Walter, H. (Hrsg.). Geologie von Sachsen - Geologischer Bau und Entwicklungsgeschichte. Schweitzerbart Stuttgart,203-223.