Zinnwaldit: Lithium aus Sachsen für Europa

Objekt des Quartals 02/2025

Fakten zum Mineral Zinnwaldit

- Lithium-haltiger Glimmer

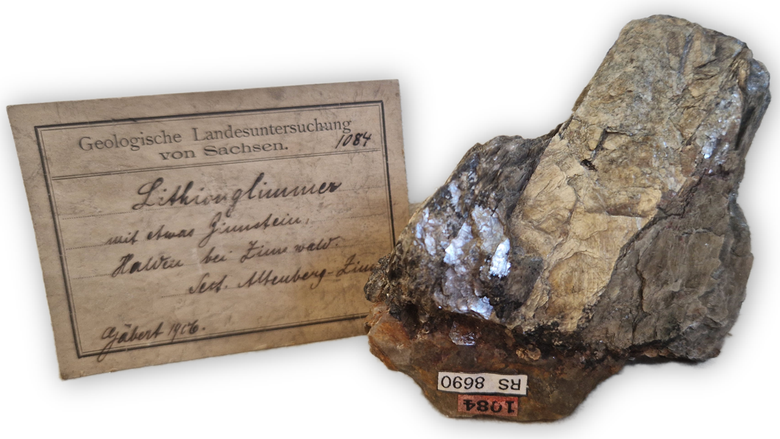

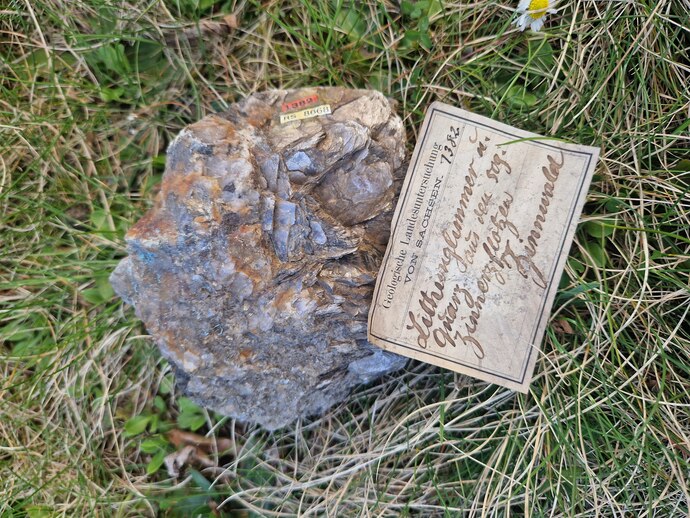

- mehrere Handstücke der Typuslokalität Zinnwald mit typischer Mineralausprägung werden in der Regional- und Sektionssammlung verwahrt

- Typuslokalität: Zinnwald/Cínovec im Erzgebirge (namensgebend)

- Systematik nach Strunz: echte Glimmer / Schichtsilikate

- Teil der Mischkristallreihe zwischen Siderophyllit und Polylithionit

- chemische Formel: K(Li,Fe2+,Al)3[(F,OH)2|AlSi3Ol0] (Trivialname: Lithiumeisenglimmer)

- Kristallform: monoklin-prismatisch

- Farbe: hellgrau, silbergrau, gelblich, braun bis schwarz (Rabenglimmer)

- Glanz: metallisierender Perlmutterglanz

- Opazität: undurchsichtig bis durchscheinend

- Härte nach Mohs: 2,5

- Dichte: 2900-3200 kg/m³

- Spaltbarkeit: höchst vollkommen senkrecht zur c-Achse

- Genese: katathermal in Pegmatiten sowie häufiger in Greisen

- häufige Mineral-Begleiter: Quarz, Pyknit, Fluorit, Wolframit, Scheelit, Kassiterit, Topas

Zinnwaldit: Ein echt seltener Sachse!

Das Mineral Zinnwaldit wurde 1845 weltweit erstmals aus Zinnwald (Cínovec) im Erzgebirge beschrieben und entsprechend nach seiner sog. Typuslokalität benannt. Bis heute sind weltweit nur etwa 260 Fundstellen bekannt. Auch wenn das Mineral eher selten zu finden ist, kann es an einzelnen Fundorten durchaus in größeren Mengen auftreten – so wie eben auch in Zinnwald. Hier kommen besonders üppige Aggregate mit Zinnwalditschuppen von bis zu 10 cm Durchmesser vor.

Wie das Lithium in den Zinnwaldit kommt

Die Zinnwaldit-Schuppen treten bevorzugt in sog. Greisen auf. Diese Gesteine sind das Resultat einer Überprägung verschiedener Ausgangsgesteine (meist Granite) mit Restschmelzen granitischer Intrusionen (Magmenkörper in der Erdkruste) und enthalten daher auch eine Reihe von Elementen, die nicht in das Kristallgitter der zuvor auskristallisierten Minerale passen. Zu diesen Elementen zählt das Lithium, welches in verschiedene Minerale – darunter auch in den Zinnwaldit – eingebaut wird. Daher enthält Zinnwaldit je nach seiner Zusammensetzung zwischen 3 und 4,5 % Lithiumoxid und könnte eine wirtschaftlich relevante Quelle für Lithium darstellen.

Eines von Europas größten gut erkundeten Lithiumvorkommen

Die Lithium-Greisen unter der deutsch-tschechischen Grenze zwischen den Dörfern Zinnwald-Georgenfeld und Cínovec gehören zu den größten ihrer Art in Europa. Momentan arbeitet ein Unternehmen an der Erkundung und Erschließung dieses Vorkommens. Um möglichst genaue Informationen zum Erzkörper zu bekommen, setzte das Unternehmen in den Jahren 2022/23 ein umfangreiches Bohrprogramm um. Dabei wurden insgesamt 84 Bohrungen mit einer Tiefe von jeweils etwa 300 m niedergebracht und davon 27 Kilometer Kernproben zur Analyse entnommen.

Sächsisches Lithium für die E-Mobilität

Das chemische Element Lithium ist ein wesentlicher Rohstoff für Lithiumionenakkus. Diese sind unter anderem für die Elektromobilität und andere mobile elektrische Geräte unverzichtbar. In Zukunft wird von einer weiterhin steigenden Nachfrage an diesen Akkus und den hierfür benötigten Rohstoffen ausgegangen. Derzeit wird das meiste Lithium in Australien gewonnen, wo das Lithium ähnlich wie im Erzgebirge insbesondere in Festgesteinslagerstätten auftritt. Danach folgen Chile und Argentinien, wo Lithium in Salzseen angereichert ist.

Auf Basis der derzeit bekannten Lithiumvorräte bieten neben Zinnwald auch weitere osterzgebirgische Vorkommen die Möglichkeit, mit Lithium einen essenziellen Rohstoff für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in Europa zu liefern.

Zinnwaldit und Lithium in den Sammlungen des LfULG

Ein großer Teil der unvererzten Bohrungsabschnitte der oben genannten Bohrkampagne lagert bereits im Bohrkernarchiv des LfULG, ebenso wie Bohrkerne aus einer Zinn- und Wolframerkundung der 1980er Jahre, die seinerzeit in den gleichen Gesteinen nach anderen Rohstoffen suchten. Diese Bohrkerne gelten auch heute noch als wichtige Vergleichsproben und fanden bei den aktuellen Erkundungsarbeiten Berücksichtigung. Darüber hinaus enthalten die LfULG-Sammlungen zahlreiche weitere Handstücke mit Zinnwaldit-Mineralisationen aus dem Raum Zinnwald, die historisch auch als Lithionglimmer bezeichnet wurden.